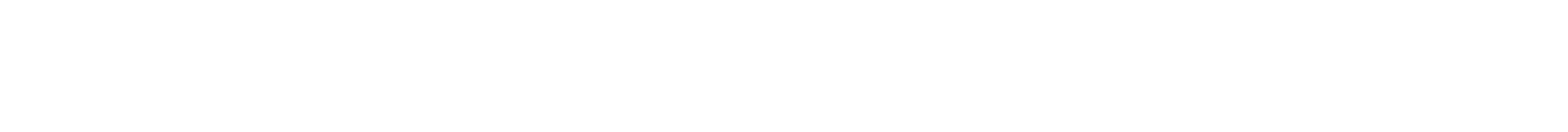

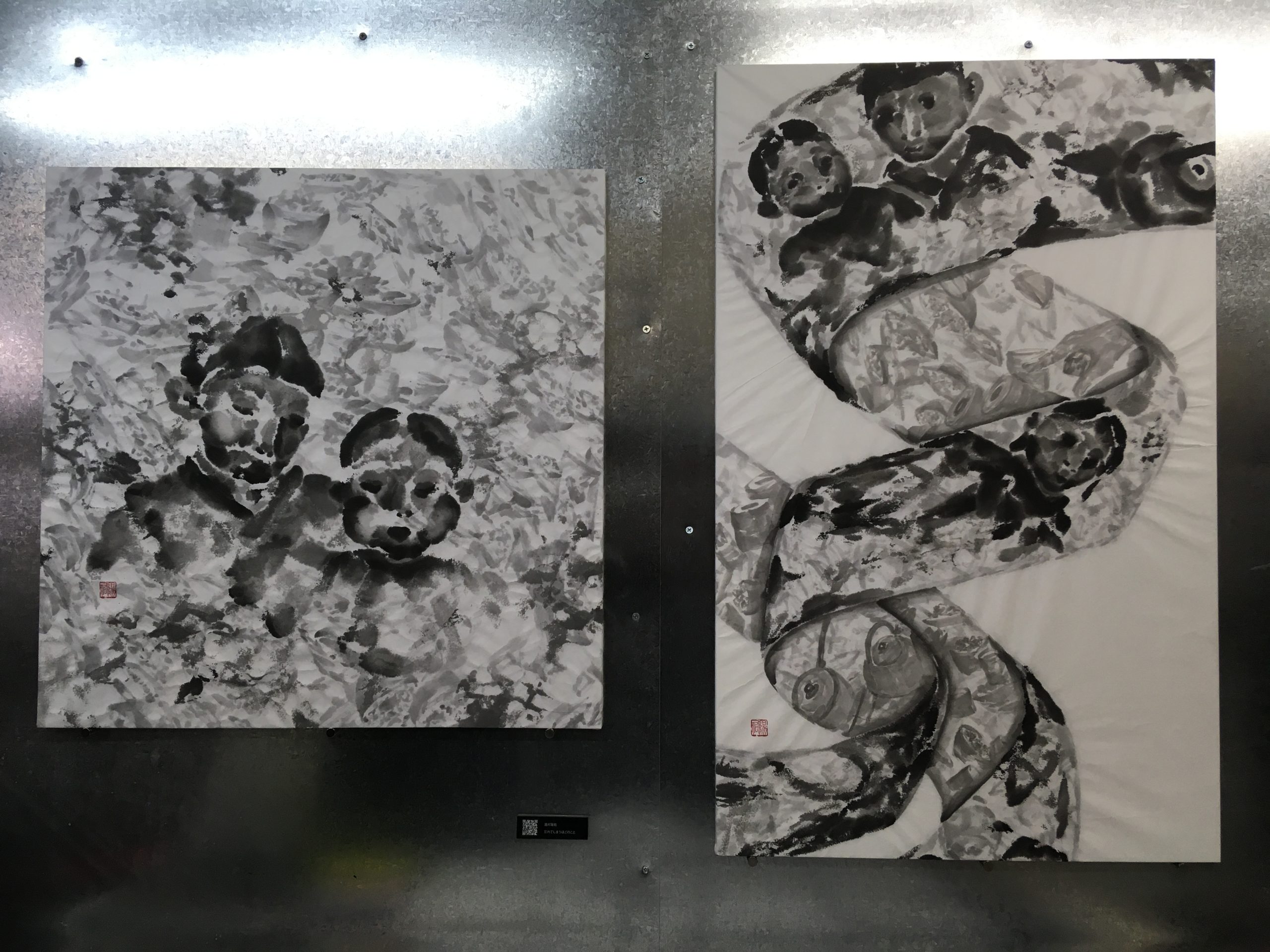

酒井陽祐

死に直面した際、これまでの人生が走馬灯にのように駆け巡るらしい。

十数年前、私にも確かにそのようなことが起こった。一瞬の出来事ではあったが、そこには家族が映し出されていたような気がした。それは特別な瞬間ではなく、何の変哲もない日常的なぼんやりしたイメージであった。このイメージはいかにして生成されたのか、私は折に触れて考えてきた。

付喪神という妖怪がいる。長い年月を経た道具には霊魂が宿り妖怪になるらしい。「金閣寺」において三島由紀夫が「一定の小さな空間が、はじめは物体によって占められていたのが、凝結した時間によって占められるようになる。それは或る種の霊への化身だ」と表現したように、取るに足らない日常の器物が変化するのである。

私の家族は夕食を一緒に食べる事だけがルールのような家であった。何千回、何万回の反復。毎日少しずつ異なるが、記憶にはインデックスされない、忘却されるしかない無数の日々。そのような日常は、付喪神化する器物に似ているのではないか。取るに足らない日常の器物、それはおそらく家族の日常と同じように、毎日接していたとしても、その関わりの記憶はほとんど残らないだろう。記憶に残らない無数の反復、言い換えれば、膨大な忘却量が付喪神を生じさせるのかもしれない。

冒頭に述べた体験は、死に際という境界から覗き見ることができた付喪神化した私の日常だったのかもしれない。繰り返し、忘却されていく日常は、我々が常には見ることが出来ない何かを、この世界ではないどこかに作り続けているのだろうか。